Dans le paysage actuel de l’urbanisme, chaque projet de construction ou d’aménagement se construit avant tout autour d’une représentation claire et détaillée du terrain concerné. Le plan de masse, instrument incontournable des collectivités locales et des professionnels de l’architecture, s’impose ainsi comme la pierre angulaire de la planification urbaine. En exposant avec précision la disposition des bâtiments, des infrastructures et des espaces verts, il facilite la gestion urbaine et garantit la conformité aux réglementations en vigueur. Découvrez à travers cet article la richesse technique et la portée stratégique de ce document, essentiel pour un développement durable harmonieux des territoires.

Table des matières

- 1 Comprendre la définition technique du plan de masse pour un aménagement urbain efficace

- 2 Les rôles stratégiques du plan de masse dans la gestion urbaine et le respect des réglementations

- 3 Les technologies et logiciels professionnels dédiés à la réalisation du plan de masse

- 4 Les étapes administratives cruciales liées au plan de masse dans une démarche réglementaire

- 5 Les meilleures pratiques pour concevoir un plan de masse respectueux du développement durable et de l’environnement

- 6 Comment sécuriser la réalisation du plan de masse : acteurs clés et compétences nécessaires

- 7 Les erreurs fréquentes à éviter lors de la conception du plan de masse

- 8 Les innovations futures et évolutions du plan de masse dans la planification urbaine numérique

- 9 FAQ pratique pour mieux maîtriser le plan de masse en urbanisme

Comprendre la définition technique du plan de masse pour un aménagement urbain efficace

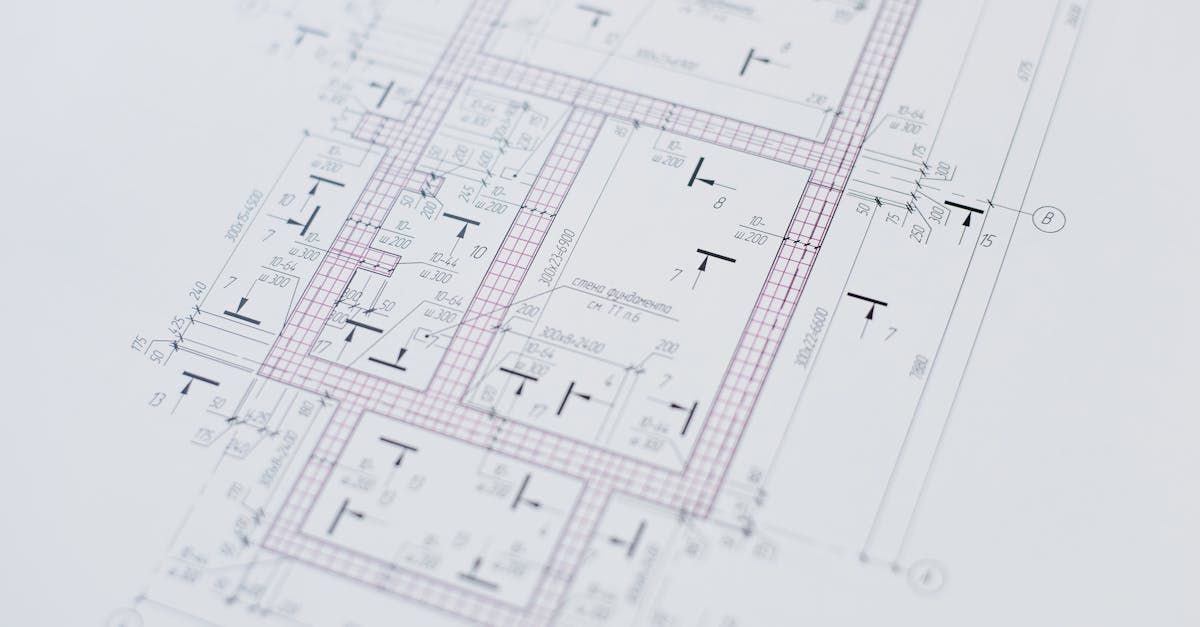

Au cœur de la planification urbaine et du développement durable, le plan de masse est avant tout un document graphique à l’échelle représentant un terrain ou une parcelle dans toute sa complexité tridimensionnelle. C’est une cartographie précise qui détaille la superficie, la configuration et la topographie d’un espace, associée à l’implantation exacte des constructions futures ou existantes.

La sophistication technique réside dans la capacité du plan de masse à agréger multiples informations : dimensions du terrain, emplacements des bâtiments, voies d’accès, réseaux d’infrastructures, et zones paysagères. Chaque élément est dessiné selon une échelle déterminée (habituellement 1/100, 1/200, ou 1/500) afin d’assurer une lisibilité parfaite et une coordination claire pour les acteurs de l’urbanisme.

Le plan ne se limite pas à un simple dessin ; il intègre aussi des données essentielles telles que les niveaux de construction (rez-de-chaussée, étages, sous-sols), les distances réglementaires entre édifices, et les éventuelles servitudes comme les zones inondables ou les cours d’eau. Ainsi, c’est un instrument précieux pour anticiper les interactions entre le milieu naturel et le bâti, pilotant avec précision l’aménagement et la gestion urbaine.

Éléments clés inclus dans un plan de masse

Pour que le plan de masse joue pleinement son rôle dans la planification urbaine, il doit contenir certains éléments fondamentaux :

- Bâtiments et structures : Représentés avec leurs dimensions détaillées, niveaux, formes et positions dans la parcelle.

- Voies de circulation : Routes, allées, chemins piétonniers, accès aux parkings ou garages.

- Espaces verts : Présence d’arbres, jardins, parcs, zones paysagères valorisant le cadre de vie.

- Aires de stationnement : Emplacements de parking extérieurs ou couverts, garages.

- Équipements techniques : Stations d’épuration, postes électriques, cuves de stockage des eaux pluviales.

- Servitudes et contraintes : Limites imposées par le cadastre, règles environnementales, zones à risques, etc.

Ces différentes composantes facilitent l’évaluation précise du projet par le service d’urbanisme et assurent le suivi des normes de construction locales. Parce que la planification urbaine repose ainsi sur une démarche très rigoureuse, le plan de masse devient le socle d’une gouvernance efficace et respectueuse des règles.

| Élément du plan de masse | Description | Impact sur l’urbanisme |

|---|---|---|

| Bâtiments | Dimensions et positions précises | Respect des distances et formes intégrées au paysage urbain |

| Voies de circulation | Routes et chemins d’accès | Accessibilité et fluidité des déplacements |

| Espaces verts | Zone plantée, jardins et arbres | Amélioration du cadre de vie et développement durable |

| Aires de stationnement | Parkings et garages | Gestion du stationnement et réduction des encombrements |

| Équipements techniques | Postes électriques, cuves etc. | Optimisation des réseaux et services urbains |

Les rôles stratégiques du plan de masse dans la gestion urbaine et le respect des réglementations

Dans le cadre de tout projet d’aménagement ou de construction, le plan de masse est un dossier technique majeur soumis aux collectivités locales lors de la demande de permis de construire ou de déclaration préalable. Il sert à plusieurs fonctions essentielles qui vont bien au-delà de la simple représentation graphique :

- Étude d’impact environnemental : En cartographiant précisément les éléments naturels et bâtis, il permet d’anticiper les répercussions d’un projet sur l’environnement local, renforçant ainsi le développement durable.

- Vérification de conformité réglementaire : Le plan de masse assure le respect des normes urbanistiques inscrites dans le Plan Local d’Urbanisme (PLU) et autres documents d’urbanisme applicables.

- Facilitation du dialogue entre acteurs : Architectes, ingénieurs, bureaux d’études, et autorités y trouvent un support commun pour coordonner leurs interventions.

- Optimisation de l’intégration paysagère : Grâce au plan de masse, il est possible de garantir un aménagement qui valorise le territoire et réduit les conflits d’usage entre espaces construits et naturels.

Le plan a donc un rôle clé dans la stratégie d’urbanisme, en régulant et en pilotant la qualité des infrastructures, la cohérence architecturale, et la durabilité du projet.

Différences cruciales entre plan de masse et plan de situation pour une planification urbaine de précision

Bien souvent, les porteurs de projets et même certains professionnels confondent ces deux outils cartographiques essentiels :

- Plan de situation : Il localise la parcelle dans son contexte territorial général, montrant les environs, les voies principales et les infrastructures globales. Son appellation dans les démarches administratives est souvent PCMI1 ou DP1.

- Plan de masse : Il cible le terrain précis et détaille l’implantation de toutes les composantes du projet à l’intérieur de la parcelle. Ce plan est identifié par les appellations PCMI2, PC2, DPMI2, ou DP2 selon les procédures.

Comprendre cette distinction est fondamental pour éviter les erreurs dans le dépôt des dossiers, accélérer les procédures administratives et garantir une planification minutieuse, conforme aux normes d’urbanisme et au développement durable. Pour approfondir la maîtrise des documents graphiques, vous pouvez consulter un article technique complémentaire sur le plan de situation en urbanisme.

| Aspect | Plan de Situation | Plan de Masse |

|---|---|---|

| Dimension | Contexte géographique large | Détail de la parcelle |

| Finalité | Localiser la parcelle | Implanter précisément les constructions |

| Usage | Permis de construire (PCMI1/DP1) | Demande de permis, conformité (PCMI2/PC2/DP2) |

| Informations | Rues, bords de terrain, bâtiments voisins | Aménagements, niveaux, servitudes |

Les technologies et logiciels professionnels dédiés à la réalisation du plan de masse

Les méthodes traditionnelles de dessin manuel ont laissé place à un travail entièrement numérisé, résultant en des plans de masse d’une qualité et précision inégalées. L’utilisation de technologies avancées et de logiciels spécialisés est désormais la norme pour répondre aux exigences élevées des administrations et des professionnels de la construction.

Les logiciels phares dans ce domaine, tels que Autocad et Archicad, offrent une plateforme complète pour créer des plans de masse rigoureux. Ils permettent d’intégrer à la fois la géométrie du terrain, les niveaux topographiques et les aménagements envisagés avec une précision métrique. D’autres outils comme Sketchup, Home By Me, KoziKaza, et Sweet Home 3D sont souvent utilisés pour des projets plus petits ou des pré-visualisations rapides grâce à leurs interfaces accessibles.

Pour les collectivités locales, ce virage numérique garantit une meilleure compatibilité avec les systèmes d’information géographique (SIG), facilitant ainsi la gestion urbaine et les études d’impact environnemental.

Phases successives dans la conception d’un plan de masse numérique

Le travail commence par une enquête approfondie sur le terrain, collectant les données relatives aux dimensions exactes, relief, végétation, et infrastructures existantes. Cette étape implique souvent la collaboration avec un géomètre expert, indispensable pour obtenir des mesures précises et garantir la validité du plan. En se basant sur ces informations, l’urbaniste ou l’architecte procède à la modélisation numérique, associant :

- Le relevé topographique

- La cartographie cadastrale

- La prise en compte des contraintes environnementales

- L’intégration des aménagements projetés

Le plan généré est ensuite soumis aux autorités pour validation administrative avant le lancement des travaux. Cette méthode garantit une cohérence dans la planification et facilite l’adaptation éventuelle aux évolutions réglementaires.

| Logiciel | Usage principal | Avantages | Limites |

|---|---|---|---|

| Autocad | Plans techniques détaillés | Précision, compatibilité SIG | Prise en main complexe |

| Archicad | Modélisation BIM | Visualisation 3D avancée | Coût élevé |

| Sketchup | Pré-visualisation rapide | Interface intuitive | Moins adapté aux projets complexes |

| Sweet Home 3D | Plans d’aménagement intérieur | Gratuit, facile d’accès | Fonctionnalités limitées |

Les étapes administratives cruciales liées au plan de masse dans une démarche réglementaire

La réalisation d’un plan de masse ne s’arrête pas à la seule conception technique. Il s’inscrit dans une procédure administrative rigoureuse qui encadre tout projet d’aménagement ou construction à l’échelle locale. La connaissance des étapes et des exigences réglementaires est essentielle pour anticiper le calendrier et éviter les retards dans la concrétisation du projet.

Avant toute intervention, il est indispensable de consulter le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune, document qui fixe les règles applicables en matière d’occupation du sol, d’implantation des constructions, et de préservation des espaces verts. Ce cadre règlementaire oriente la conception du plan de masse et définit ses contraintes techniques.

Par la suite, la constitution du dossier administratif inclut généralement :

- Le plan de situation (PCMI1 ou DP1)

- Le plan de masse (PCMI2 ou DP2)

- Le permis de construire ou la déclaration préalable des travaux

- Les notices techniques et études environnementales associées

Ce dossier complet est remis aux services urbanisme des collectivités locales pour instruction. En cas de non-conformité des plans ou d’erreurs dans les mesures, la demande peut être rejetée, ce qui entraîne une perte de temps importante dans le processus de développement urbain. Une attention toute particulière à la qualité du plan de masse est donc un levier indispensable pour sécuriser la planification.

| Étape | Description | Impact sur le projet |

|---|---|---|

| Consultation PLU | Analyse des contraintes d’urbanisme | Guidage de la conception du plan |

| Élaboration du plan de masse | Relevé et modélisation | Base pour la demande d’autorisation |

| Dépôt du dossier | Soumission aux autorités compétentes | Instruction et validation |

| Réception et suivi | Réponse administrative | Autorisation ou demande de modifications |

Les meilleures pratiques pour concevoir un plan de masse respectueux du développement durable et de l’environnement

En 2025, les enjeux du développement durable s’imposent comme un pilier central de toute démarche d’urbanisme et d’aménagement. Le plan de masse, en tant qu’outil préalable et systématique, doit intégrer ces préoccupations pour assurer un équilibre entre activités humaines et préservation écologique.

L’incorporation d’espaces verts, comme les jardins, haies, et arbres remarquables, participe à la création d’îlots de fraîcheur urbaine, à la gestion naturelle des eaux pluviales et à la biodiversité locale. Cela favorise également le bien-être des habitants tout en répondant aux normes imposées par les collectivités locales.

Une gestion optimisée des infrastructures doit limiter la consommation énergétique et favoriser les équipements alimentés par des énergies renouvelables. Les systèmes d’évacuation des eaux de pluie doivent être conçus pour prévenir les risques d’inondation, un enjeu de plus en plus crucial avec les changements climatiques actuels.

Checklist pour un plan de masse durable et écologique

- Préservation des arbres existants et implantation d’espaces verts

- Utilisation optimale des matériaux locaux et écologiques

- Intégration des équipements d’énergie renouvelable (panneaux solaires, pompes à chaleur)

- Gestion intelligente des eaux pluviales (stockage, infiltration, drainage)

- Respect strict des normes environnementales régionales et nationales

| Pratique durable | Bénéfices | Exemple d’application |

|---|---|---|

| Espaces verts | Amélioration de la qualité de l’air et atténuation du réchauffement urbain | Plantation de mûrier platane conforme aux conseils sur fresh-square.com |

| Matériaux écologiques | Réduction de l’empreinte carbone | Construction avec brique de verre et béton léger |

| Énergies renouvelables | Diminution des émissions de gaz à effet de serre | Installation solaire résidentielles et raccordement électrique vert (guide dédié) |

| Gestion des eaux | Prévention des risques d’érosion et inondation | Cuves de récupération et bassins d’infiltration |

Comment sécuriser la réalisation du plan de masse : acteurs clés et compétences nécessaires

La complexité croissante des projets de construction dans le contexte urbain moderne requiert une coordination rigoureuse entre différents acteurs spécialisés. Le plan de masse, en tant qu’outil de référence, doit impérativement refléter un niveau d’expertise élevé pour éviter tout blocage administratif ou désorganisation sur le chantier.

Classiquement, trois profils interviennent dans l’élaboration rigoureuse et conforme du plan :

- Le géomètre-topographe : Chargé du relevé exact des dimensions, altitudes, et limites cadastrales. Son intervention garantit la fiabilité des données et sert à valider la conformité foncière.

- L’architecte : Expert en conception architecturale et aménagement urbain, il conçoit le plan en intégrant les contraintes réglementaires, esthétiques et techniques, apportant ainsi une vision cohérente du projet.

- Le bureau d’études techniques : Responsable de la vérification des réseaux, des équipements techniques et de l’étude de l’impact environnemental, assurant la conformité avec les normes en vigueur.

Ensemble, ces professionnels permettent à la maîtrise d’ouvrage de piloter efficacement la réalisation et de sécuriser chaque étape de la planification.

Intervention coordonnée : exemple d’une mission réussie

Dans la commune de Saint-Pierre, un projet de construction d’un ensemble résidentiel en 2024 a permis de mettre en lumière l’importance d’une équipe pluridisciplinaire dès la phase de plan de masse. Les géomètres ont relevé avec précision les topographies irrégulières, tandis que l’architecte a proposé une implantation respectueuse des zones boisées, intégrant des dispositifs de gestion des eaux pluviales. Le cabinet d’ingénierie a finalisé les réseaux et assuré leur raccordement aux infrastructures publiques.

Ce travail collectif a non seulement permis une validation rapide du permis de construire, mais a aussi anticipé plusieurs points critiques d’aménagement, évitant ainsi des surcoûts et des retards liés à des corrections sur site.

| Acteur | Rôle | Compétences-clés |

|---|---|---|

| Géomètre-topographe | Relevé précis du terrain | Mesures cadastrales et altimétriques |

| Architecte | Conception du projet | Urbanisme, réglementation, conception 3D |

| Bureau d’études techniques | Étude d’impact et réseaux | Techniques environnementales et d’infrastructures |

Les erreurs fréquentes à éviter lors de la conception du plan de masse

La complexité technique et réglementaire du plan de masse peut être source d’erreurs qui compromettent la validation du projet. Ces erreurs, souvent évitables, ralentissent la planification et génèrent des coûts supplémentaires. Une maîtrise technique rigoureuse est indispensable pour garantir la fluidité du processus.

Les erreurs les plus fréquentes incluent :

- Inexactitude des mesures : Souvent due à des relevés insuffisants ou des approximations manuelles.

- Non-respect des distances réglementaires : La méconnaissance des règles d’urbanisme locales engendre des rejets immédiats.

- Omissions des servitudes : Négliger les contraintes liées aux lignes électriques, cours d’eau ou zones inondables peut entraîner des complications juridiques.

- Mauvaise échelle ou illisibilité : Un plan trop petit ou surchargé nuit à la compréhension, ce qui peut compromettre le dossier.

Pour éviter ces écueils, il est recommandé de recourir aux services d’un professionnel et de s’appuyer sur un logiciel adapté. Vous souhaitez en savoir plus sur les démarches administratives associées? Ce guide sur l’obtention du permis de construire vous éclairera efficacement.

| Erreur | Cause fréquente | Conséquence | Solution recommandée |

|---|---|---|---|

| Inexactitude des mesures | Relevés manuels imprécis | Rejet du dossier par l’administration | Faire appel à un géomètre professionnel |

| Non-respect des distances | Mauvaise connaissance du PLU | Modifications obligatoires et retard | Étudier le PLU avant conception |

| Omissions des servitudes | Négligence dans la collecte d’informations | Litiges juridiques et chantier bloqué | Identification précise des contraintes |

| Mauvaise échelle ou plan illisible | Manque d’expérience en dessin | Confusion et rejet administratif | Utiliser un logiciel adapté et respecter les normes |

Les innovations futures et évolutions du plan de masse dans la planification urbaine numérique

Avec l’avènement des technologies numériques et de la gestion intelligente des territoires, le plan de masse est en pleine mutation. Les démarches de cartographie intègrent désormais la modélisation en 3D, le BIM (Building Information Modeling), et les outils d’analyse spatiale avancée.

Ces innovations permettent une interaction plus dynamique entre les différentes infrastructures, comme les réseaux électriques, eaux pluviales, ou télécommunications, renforçant ainsi la cohérence globale de la planification urbaine. Elles facilitent également l’intégration des critères écologiques et l’adaptation aux exigences réglementaires toujours plus strictes en matière de développement durable.

Projets pilotes dans plusieurs grandes villes françaises démontrent déjà l’efficacité accrue du BIM pour la gestion urbaine et la réduction des coûts liés aux erreurs de conception. Le futur du plan de masse se dessinera dans un environnement numérique collaboratif où chaque acteur pourra visualiser en temps réel les modifications et optimiser les interactions entre espaces bâtis et naturels.

Perspectives techniques et impacts de la transformation digitale sur la gestion urbaine

- Intégration en temps réel des données géospatiales et environnementales

- Amélioration de la concertation entre collectivités, architectes et riverains

- Développement durable renforcé par une meilleure anticipation des impacts

- Réduction significative des délais d’instruction des permis

- Optimisation des coûts de construction grâce à la prévisualisation 3D

| Innovation | Avantage | Effet sur la planification urbaine |

|---|---|---|

| BIM et modélisation 3D | Visualisation dynamique et intégrée | Meilleure coordination des infrastructures |

| Données géospatiales en temps réel | Réactivité accrue | Adaptation rapide aux contraintes locales |

| Collaborations numériques | Communication fluide entre acteurs | Prise de décision partagée |

| Analyses environnementales automatisées | Respect accru des normes | Développement durable optimisé |

FAQ pratique pour mieux maîtriser le plan de masse en urbanisme

- Qu’est-ce qui différencie un plan de masse d’un plan cadastral ?

Le plan cadastral sert surtout à des fins fiscales et identifie la parcelle dans une logique administrative. Le plan de masse, plus détaillé, décrit avec précision la configuration du terrain et les aménagements prévus. - Peut-on réaliser soi-même son plan de masse ?

Oui, mais à condition de maîtriser les règles du PLU et les outils de dessin. Pour éviter tout rejet du dossier, il est souvent conseillé de faire appel à un professionnel comme un architecte ou un géomètre. - Quelle échelle choisir pour un plan de masse ?

Les échelles les plus courantes sont 1/100 ou 1/200, qui assurent une lecture claire sans perte de détail. L’échelle ne doit toutefois pas dépasser 1/500. - Le plan de masse est-il obligatoire pour tous les permis de construire ?

Il est indispensable dans la majorité des cas, notamment pour les constructions nouvelles et les opérations de rénovation importantes. - Comment obtenir un plan de masse conforme ?

En respectant toutes les règles du PLU, en utilisant des relevés précis, et en soumettant un plan clair, bien lisible, souvent réalisé via un logiciel professionnel.